他曾两次被开除党籍, 与周总理多次争论, 总理厉喝: 给我滚出去

周恩来总理在人们心中,始终是温和儒雅的君子形象。他举止从容,谈吐优雅,凭借独特的人格魅力赢得了广泛尊敬。但温和性格并不等同于没有原则,面对无理之人时,周总理也会展现出雷霆之怒。

1937年阎锡山设宴款待期间,一位不速之客在宴席上的言行彻底突破了他的底线。当此人肆无忌惮地发表不当言论时,周总理罕见地拍案而起,厉声喝道:你有什么资格说这些?给我滚出去!

这突如其来的怒火让在场众人震惊不已。这位让总理如此动怒的人物究竟是谁?他当时究竟说了什么?

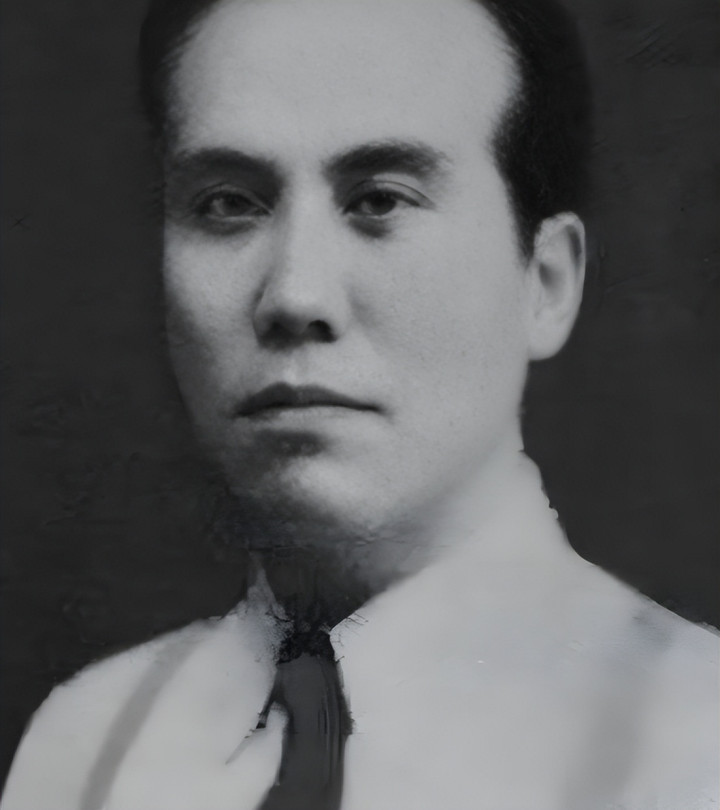

在中共早期革命史上,有位陕西籍干部曾以多重身份活跃于历史舞台。他本名张金刃,字镜英,学名渊明,化名金邱,而最为人熟知的则是张慕陶这个名字。这位1902年出生于陕西旬邑的革命者,自幼便展现出过人的聪慧,在私塾教育中打下了扎实的文化基础。1923年,他以优异成绩考入西安省立第三中学,这所孕育过众多革命志士的学校,成为他人生的重要转折点。

次年,共产党员魏野畴调任该校教务主任。这位具有深厚理论素养的革命者,在主持校务期间积极传播马克思主义思想,通过组织读书会、举办时事讲座等方式,在学生群体中播撒革命火种。在魏野畴的引导下,原本只知埋头苦读的张慕陶开始接触进步思想,其世界观发生根本性转变。他不仅主动要求加入社会主义青年团,更以实际行动力证明了自己的革命觉悟。

在组织培养下,张慕陶展现出卓越的群众工作能力。他牵头成立学生自治会,组织青年学生开展反帝反封建宣传,发起抵制日货运动,并在《陕西青年》杂志发表多篇抨击时政的文章。这些活动在关中地区产生广泛影响,使该刊物成为传播新文化运动思想的重要阵地。据当时档案记载,仅1924年冬季,由他领导的宣传队就在二十余个村镇开展过巡回演讲。

1925年成为张慕陶人生的关键节点。经组织严格考察,这位23岁的青年正式转为共产党员,并当选省立三中学生会主席。同年发生的驱逐军阀吴新田事件,更使其成为西安学生运动的标志性人物。当时,直系军阀吴新田部在陕西横征暴敛,甚至发生士兵枪杀学生的恶性事件。张慕陶迅速组织数千名学生包围省政府,通过绝食、集会等方式持续施压,最终迫使省议会通过驱逐吴新田的决议。这场斗争的胜利,与同期北京学生运动的规模相比也毫不逊色。

在随后发生的镇嵩军围城事件中,张慕陶展现出多面手才能。面对刘镇华部十万大军围困西安的危局,他白天组织青年学生参与修筑工事、运输物资,夜晚则秘密举办军事训练班。这个被称作"暑期干部学校"的机构,在三个月内培养出三百余名具备基本军事素养的骨干,为后续的守城战提供了重要人才储备。这段时期的革命实践,使张慕陶在党内迅速崛起。

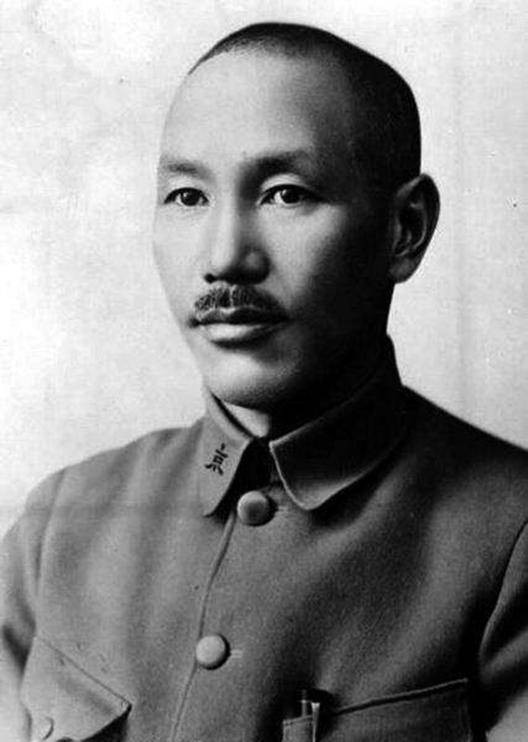

1926年11月,冯玉祥率领国民军进入陕西,镇嵩军在多方压力下撤围西安。此时冯玉祥部队与苏联保持着密切的军事合作,张慕陶经党组织推荐,出任国民联军总政治部政治处处长。这个职位让他有机会直接接触冯玉祥、杨虎城、李虎臣、吉鸿昌等西北军核心将领,频繁的往来交流不仅积累了宝贵的统战经验,却也埋下了政治隐患——这段经历后来成为他第二次被开除党籍的导火索,命运弄人啊。

1927年6月,蒋介石用重金拉拢冯玉祥,导致西北军开始清退共产党员。刚参加完"八七会议"的张慕陶,正准备在陕西发动武装暴动,却突然接到中央命令:作为陕西唯一代表,立即启程赴苏联参加中共六大。这次莫斯科之行让他成为党的历史上少有的、同时参与过八七会议和六大的领导人,但国内骤变的形势也打乱了他的革命部署。

1928年10月,张慕陶从苏联回国后转战地下战线。他先在顺直省委(今河北)担任书记,后调任长江局军事委员会总兵委书记。在武汉工作期间,他机械执行当时盛行的"立三路线",试图在红军攻打武汉时发动城市总罢工,实现"会师武汉,饮马长江"的宏伟计划。但现实是残酷的:以当时薄弱的革命武装力量,根本无法支撑这样的战略构想。一次次冒进导致大批指战员牺牲,张慕陶本人也在武汉遭遇险情,靠跳窗逃脱国民党特务的抓捕。

这次死里逃生的经历彻底改变了张慕陶的政治立场。他开始深刻反思"左"倾错误,在1930年9月召开的六届三中全会上,他以亲身经历为证,严厉批判了李立三的冒险主义路线。

1931年1月,中国共产党六届四中全会召开后,党内政治生态发生重大转折。此时的张慕陶对以王明为首的新领导集体持有强烈质疑,他在私下场合直言:"那些人既没有国内革命斗争的实践经验,又太过年轻缺乏历练,凭什么能担当领导重任?我们必须想办法改变这种局面。"历史证明张慕陶的判断极具前瞻性,但在当时特殊政治环境下,这种直言不讳的批评态度注定要付出代价。

由于王明背后有共产国际的强力支持,张慕陶的反对声音很快遭到压制。次月,他便被处以开除党籍的处分,这是他人生中第一次被清除出党组织。同年4月,张慕陶与陈原道、吴化之等一批坚持正确路线的党员在天津被捕,集体关押进监狱。

在铁窗之内,张慕陶继续在狱中开展反对王明路线的斗争,与同被关押的同志展开激烈辩论。时任顺直省委组织部长的陈原道主动找张慕陶谈心,指出党内团结的重要性:"斗争要讲究方式方法,无论观点如何分歧,都不能制造组织分裂。"经过多次深入交谈,张慕陶逐渐认识到个人斗争方式需要调整。

这段牢狱经历成为张慕陶政治生涯的重要转折点。1932年9月,经党组织多方营救,张慕陶与其他同志一道走出监狱。此时的中国正面临日寇步步紧逼的严峻局势,冯玉祥将军正与中共秘密接触,计划以察哈尔地区的张家口为基地,组建民众抗日同盟军。鉴于张慕陶与西北军的历史渊源,中共华北政治保卫局决定委派他以特委书记身份,负责与冯玉祥、吉鸿昌等旧部建立联系。

重获自由的张慕陶迅速投入到抗日救亡的洪流中。他凭借早年与西北军将领建立的信任关系,多次与冯玉祥深入探讨时局。1933年5月,察哈尔民众抗日同盟军正式成立,张慕陶被委以军委常委兼总政治部主任的重任。这个职位不仅体现了冯玉祥对他的信任,更反映出他在原西北军旧部中的巨大影响力。

在抗日同盟军期间,张慕陶展现出卓越的政治工作能力。他积极推动部队的思想建设,将中共的抗日主张与西北军的爱国传统相结合,有效提升了部队的凝聚力。特别是在发动民众、组织后勤保障等方面,他创造性地开展工作,为同盟军的军事行动提供了有力支持。

1933年秋,察哈尔抗日同盟军解散后,张慕陶的政治生涯再次陷入低谷。此时王明掌控的中央已经对他失去耐心,派来的新任特派员一到任便推行激进政策。这位新官上任三把火,不仅强行在同盟军残部中策动士兵哗变,还机械执行"左"倾路线,导致原本就风雨飘摇的抗日武装彻底瓦解。当国民党军队压境时,这位特派员竟将所有责任推到张慕陶身上,导致他第三次被开除党籍——这次打击对张慕陶而言尤为沉重。

心灰意冷的张慕陶开始思考新的出路。在辗转山西期间,他遇到了昔日的学生阎锡祺——阎锡山之弟。此时的阎锡山正推行"自保政策",既不愿与日寇正面冲突,又担心失去对山西的控制。阎锡祺看中张慕陶在西北军中的影响力,将其引荐给兄长。1934年初,张慕陶正式出任阎锡山的高级参议,这个职位让他得以重新接触军事政治领域。

但张慕陶并未因此放弃革命理想。在山西期间,他多次公开批评红军的战略路线,认为"游击战无法建立稳固根据地"的言论在知识界引起争议。1935年,他更进一步,在太原秘密组建了"布尔什维克中央委员会",试图通过另立中央的方式实现政治抱负。

这个自创的政党发表了《新的纲领与新的团结》等文章,主张建立"纯正的布尔什维克政权"。张慕陶在文中尖锐指出:"现在的中央已经被机会主义把持,必须用革命手段进行彻底改造。"这些言论在当时的进步青年中产生一定影响,但终究因缺乏群众基础而难成气候。值得注意的是,张慕陶在组建新党过程中,仍保持着与地下党的微妙联系,甚至暗中协助营救被捕同志。

1936年,中央红军到达陕北后,考虑到张慕陶在西北地区的影响力,派专人前往山西试图修复关系。据当时参与谈判的同志回忆,张慕陶对回归组织既不拒绝也不明确表态,这种暧昧态度反映出他内心的矛盾:既渴望回归革命队伍,又不愿彻底放弃自己的政治主张。这种微妙的平衡在西安事变爆发后被彻底打破。

1936年12月12日,张学良、杨虎城发动兵谏。此时身在山西的张慕陶接到阎锡山指令,作为山西代表前往西安参与斡旋。12月20日抵达后,他立即展开密集活动:先与杨虎城彻夜长谈,分析时局;次日又约见赵寿山等西北军将领,力陈"处决蒋介石"的主张。

张慕陶的提议在西北军少壮派中引起强烈反响。这些青年军官大多经历过中原大战的失败,对蒋介石的怨恨极深。张慕陶抓住这种情绪,在多个场合宣传“处决蒋介石”的言论。他的言论与中共主张的和平解决方针形成尖锐对立,更与共产国际"释放蒋介石,推动抗日统一战线"的指示背道而驰。

张慕陶在路线问题上的反复摇摆,以及擅自组建新党的行为,确实触犯了党内政治纪律。尤其他这种公然挑战中央路线的行为,最终导致张慕陶被定性为"托派分子"。

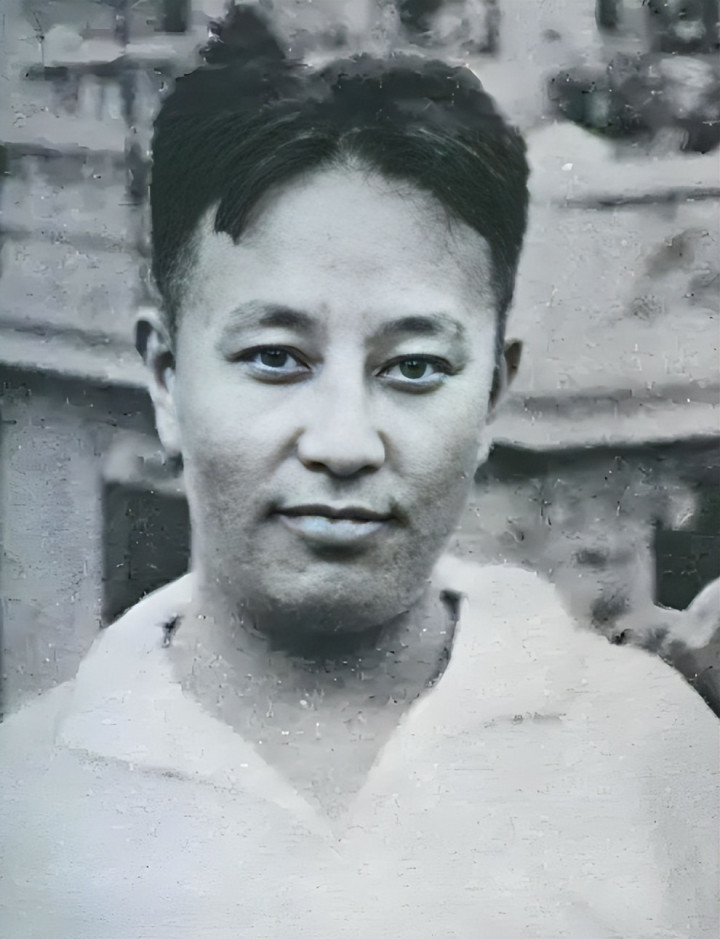

当周恩来抵达这座古城协调西安事变善后事宜时,与张慕陶见了一面。在见到周恩来时张慕陶直截了当地提出:"蒋介石必须处决,否则放虎归山后患无穷。"这种充满火药味的开场白,与周恩来温文尔雅的谈判风格形成鲜明对比。

面对张慕陶的激进主张,周恩来以沉稳的语调回应:"和平解决才是根本出路,动用武力只会让百姓遭殃。"这场对话不仅折射出两种政治理念的碰撞,更暴露出张慕陶在战略眼光上的局限。

当意识到无法说服对方后,他突然转变话题,提出重新入党的要求。此时的周恩来考虑到张慕陶长期脱离组织且思想严重偏离正确路线,果断拒绝了这一请求。

历史的发展很快验证了中共中央的远见。若图一时之快处决蒋介石,很可能引发更大规模内战,反而让日本侵略者坐收渔利。这种战略格局的差异,暴露出张慕陶在政治判断上的短板。他始终未能理解,在民族存亡的危急关头,团结一切可以团结的力量才是首要任务。这种认知局限,使他在后续的政治生涯中屡屡陷入困境。

1937年,当周恩来赴太原与阎锡山商谈合作抗日事宜时,张慕陶再次表现出不合时宜的态度。在正式会谈现场,他突然插话冷嘲热讽,质疑抗日民族统一战线的必要性。这种在关键时刻、关键场合公然挑战中共核心政策和破坏合作大局的言行,彻底激怒了向来以儒雅著称的周恩来,他猛地站起身来厉声喝道:"你个托派分子,有什么资格评论党说这些,给我滚出去!"面对突如其来的严厉斥责,张慕陶瞬间失去往日的咄咄逼人,灰溜溜地离开了会场。

尽管存在诸多争议,但张慕陶的抗日热情不容否定。在太原期间,他曾积极奔走呼吁部队东进长治抗击日寇,然而响应者寥寥无几,仅有70余名士兵愿意追随。这种尴尬局面既反映出晋系军队的保守倾向,也暴露出张慕陶个人影响力的局限。此后他试图与八路军129师建立合作,却因政治立场分歧未能如愿。当太原沦陷的消息传来,他率领残余部队陷入绝境,补给线被日军切断的困境下,不得不投奔旧交高树勋。

得益于早年张慕陶将幼子过继给高树勋抚养建立的深厚情谊,这位西北军将领给予了充分接纳。虽然无法拨出正规部队,高树勋仍授予"河北民军第二路军"番号,鼓励其自主发展。

然而在战乱年代,这种杂牌部队的吸引力极其有限。张慕陶四处招兵买马却收效甚微,最终不得不重新回归高树勋麾下。

值得肯定的是,张慕陶在冀南期间曾发挥特殊作用。当时八路军冀南地委书记刘汉生正为根据地物资匮乏而焦头烂额,张慕陶凭借与西北军将领高树勋的深厚交情主动请缨。他多次往返于冀南与邯郸之间,利用旧部关系展开统战工作,最终说服高树勋拨出一批军用物资。这批包含现金、步枪、弹药在内的援助,经秘密渠道转运至敌后抗日根据地,为前线将士解决了燃眉之急。尽管这笔物资规模有限,但在抗战最艰苦的阶段,仍为巩固敌后战场提供了切实支持,成为张慕陶革命生涯中少有的亮点。

然而这种昙花一现的贡献,终究无法掩盖其整体政治选择的偏差。当张慕陶意识到在高树勋麾下难有作为时,选择重返山西试图开辟新天地。但命运在此转折点再次与他开玩笑:途经临汾时,这位曾被视为革命领袖的人物,竟遭到民族革命大学学生们的激烈声讨。年轻学子们不知从何处获悉他的过往经历,将他视为"革命叛徒",群情激愤下将其关押。面对民众怒火,时任山西省主席的阎锡山虽有意袒护却不敢公然对抗民意,只得将张慕陶秘密转移至西安。

"必须走第三条道路!"恢复自由后的张慕陶向身边人反复强调。这个决心并非空穴来风——自脱离党组织后,他始终在寻找政治出路。在西安期间,他继续以独特方式参与抗日救亡:通过撰写文章、发表演讲,系统阐述马列主义理论与抗日反蒋主张。

张慕陶的倔强最终招致杀身之祸。1940年冬,蒋介石获悉相关情况后,立即向蒋鼎文发出密电:"长安省政府蒋主席,旁密,查张慕陶前经手令拘押陕西略阳狱中在案,此人应即枪决,希照办具报为要。"这道冷酷的命令,终结了这位争议人物的生命。1941年1月5日,张慕陶被押解至南郑专员公署刑场。在生命的最后时刻,这位曾经的学生运动领袖依然保持着傲然姿态,拒绝向行刑者下跪。随着一声枪响,59岁的张慕陶结束了充满争议的一生。

张慕陶的结局令人扼腕叹息。这位曾引领学生运动的革命者,始终活在自己的政治理想中,将个人判断凌驾于组织纪律之上,最终倒在了自己固守的政治立场之上。